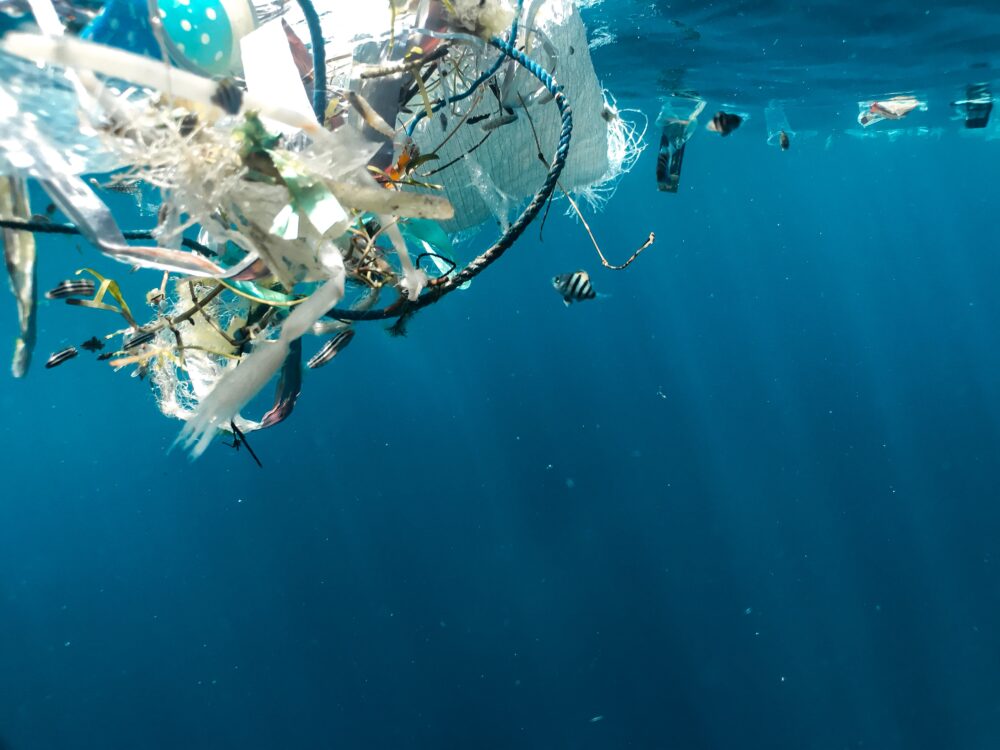

海に浮かぶ大量のプラスチックごみは「海洋プラスチックごみ」と呼ばれ、年間推定量は重さにして、ジェット機5万機分ともいわれます。

海洋汚染は深刻な問題であり、中でもごく小さなプラスチック「マイクロプラスチック」は、人を含む生物の身体や繁殖などにも悪影響があると指摘されます。

海洋プラスチックごみを減らすには、私たちが生活全体を見直す必要があります。

そこで今回は、海洋プラスチック問題の実態把握と解決策(前編)、私たちが今すぐできる具体的な対策(後編)に分けてお伝えします。

【目次】

- 海洋プラスチックごみ

- マイクロプラスチックとは

- マイクロプラスチックの種類

- 世界と日本の海洋プラスチックごみの現状

- 日本の課題

- 海洋プラスチックごみの解決策は?

- 「3R」+「循環型社会」とは

- サーキュラーエコノミーとは

- まとめ

海洋プラスチックごみ

現在、世界中の海にプラスチックごみが大量にたまっています。年間では毎年800万トン、すでに1億5,000万トンものプラスチックごみが海に存在していると推測されます。

化石由来のプラスチックは海水に溶ける性質が無いので、このままでは近い将来、海に住んでいる生き物よりもプラスチックごみの重量の方が多くなってしまうことも心配されています。

海洋プラスチックごみが発生する大きな原因としては、使い捨てプラスチックの需要拡大とプラスチック製品の増加、ポイ捨てやごみの不法投棄、未分別廃棄などが挙げられます。

マイクロプラスチックとは

海に流出したプラスチックごみは、波や紫外線などの影響を受け、やがて小さなプラスチックの粒子となります。この5mm以下になったプラスチックを「マイクロプラスチック」と呼びます。

マイクロプラスチックは、細かくなっても自然分解することはなく、数百年間以上もの間、自然界に残り続けると考えられています。

海の生物や環境、人体への影響についての詳しいことはまだ明らかにされていませんが、製造の際に化学物質が添加される場合があったり、漂流する際に化学物質が吸着したりすることで、マイクロプラスチックには有害物質が含まれていることが少なくありません。

マイクロプラスチックの種類

マイクロプラスチックの発生原因は、大きく2つあります。

〈一次マイクロプラスチック〉

→プラスチック製品の生産段階でできる一次的な原因。洗顔料や歯磨き粉、化粧品などに使用されていることもある、人工的に作られた小さなビーズ状のプラスチック「マイクロビーズ」。

排水溝にマイクロビーズが流れ、下水処理の隙をぬって海に流れ出るといった問題です。現在では世界的にマイクロビーズの利用を規制する動きを見せており、日本でも平成28年に日本化粧品工業連合会が、会員企業約1,000社に自主規制を求めています。

〈二次マイクロプラスチック〉

→自然の力によって生まれる二次的な原因。環境が要因で5mm以下の大きさになった微細なプラスチックのこと。

これらの一次マイクロチップと二次マイクロチップは細かく砕けでも、水に溶けてなくなるわけではありません。北極や南極でも、マイクロチップが観測されるほど、被害が広がっています。

海洋生物が水揚げされればもちろん市場にも出回るため、マイクロプラスチックを体内に取り込んだ魚類をわたしたちが口にすることになります。

2014年、環境省の海洋ごみの実態把握調査 (マイクロプラスチックの調査) において、日本周辺海域のマイクロプラスチックは北太平洋の16倍、世界の海の27倍であると報告されました。

世界と日本の海洋プラスチックごみの現状

海洋プラスチックの8割以上は、使い捨て容器包装のような陸上で発生し海に流入したもの。

ダボス会議で知られる世界経済フォーラムは、現在、海へ流入している海洋プラスチックごみは、アジア諸国からの発生によるものが全体の8割以上を占めるとしています。

環境に負荷をかけた、持続可能とはいえない経済発展が続く限り、この海洋プラスチックの問題はさらに拡大すると考えられています。

同フォーラムは、2050年にはプラスチック生産量はさらに約4倍となり、それに応じた海洋へのプラスチック流出の拡大により、「海洋プラスチックごみの量が海にいる魚を上回る」というショッキングな予測を発表しています。

日本の課題

日本はプラスチックの生産量で世界第3位、1人当たりの容器包装プラスチックごみの発生量については、世界第2位。

国内で年間に流通するレジ袋の枚数は、推定400億枚で、一人当たり一日約一枚のペースで消費されています。

また、ペットボトルの国内年間出荷は227億本に達します。

これまで日本は、「資源」という形で中国や処理体制が整っていないアジア諸国に輸出していましたが、各国が輸入規制を始めたことで、他の輸出先を探すのではなく、輸出すること自体を見直すべきであるという声が挙がっています。

海洋プラスチックごみの解決策は?

「3R」+「循環型社会」とは

今後20年間で、プラスチックの生産量はさらに倍増するとの試算も出ています。

日本政府による対策としては、G20が2019年6月に大阪で開催したサミット(G20大阪サミット)にて「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン (2050年までに海洋プラスチックゴミによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す)」を世界共通のビジョンとして共有しました。

2022年には、プラスチックに係る資源循環の促進などに関する法律を施行。

この新法は、プラスチックを規制するわけではなく、設計~再利用までの全てのプロセスで資源を循環させようというもの。3Rとサーキュラーエコノミー(循環経済)の考えが採用されています。

プラスチックごみの問題を解決するために必要なことの基本は、3Rです。

リデュース(Reduce)=出すごみの総量を減らすこと

リユース(Reuse)=再利用すること

リサイクル(Recycle)=再生産に回すこと

日本ではプラスチックのリサイクルが進んでいるとされていますが、その半分は「サーマルリサイクル 」という処理方法 (化石燃料を燃やし、CO2排出している) に頼っています。

実は、日本において別のペットボトルなどの製品に生まれ変わるリサイクルの割合は低く、深刻化する地球温暖化への対策と矛盾します。

ちなみに「サーマルリサイクル」という言葉は、ヨーロッパ他の先進国では、エネルギー回収、熱回収などと呼び、リサイクルとはみなしていません。

脱プラ生活の考え方の前提となるのが「循環型社会」です。

これまでの大量生産→大量消費→大量廃棄は生産から廃棄までの流れが一直線であることから「線形経済 (リニアエコノミー) 」と呼ばれていました。

これに対して、3Rのようにリサイクルなどによって資源を再利用し循環させる社会を「リサイクリングエコノミー」と呼びます。

循環型社会を目指すにあたり、消費のあとに廃棄する3Rではなく「サーキュラーエコノミー」という新たな考え方が提唱されています。

サーキュラーエコノミーとは

3Rを中心としたリサイクリングエコノミーは、循環型社会を目指してはいるものの、最終的には廃棄が前提にあることが指摘されてきました。

これに対してサーキュラーエコノミーは、そもそもの製品のデザインから廃棄の概念を捨て、何度も繰り返し再利用できるモノを使い、環境を守っていこうという考え方です。

例えばカーシェア、車両サブスクリプションなどは、車を所有せずにニーズに合わせて利用でき、自動車メーカーは車両の状態に合わせてメンテナンスや再製造ができるようになりました。

経済産業省・環境省/ サーキュラー・エコノミー及びプラスチック資源循環分野の取組について

まとめ

マイクロプラスチックによる影響については、賛否両論あります。

しかし、もともと食べるためにつくられたものではないプラスチックや有害な化学物質が、地球環境や生物、人間の体内に蓄積されてしまうことが悪影響でしかないことは、誰でも想像がつくはずです。

プラスチック製品が溢れる生活を送る私たちにとって、今こそ使い捨てプラスチック製品の使用を控えるアクションが必要です。

ちょっとした心がけでできる脱プラは、他にもたくさんあります。

次回は、私たちが今すぐできる具体的な対策 (後編) をお伝えしますね。

※あわせて読みたい記事

サステナブル素材「ヴィーガンレザー」については、こちら

「ヴィーガンレザー」種類や原料については、こちら

環境問題、パーム油について知るには、こちら

ビーガンも避けるパーム油については、こちら

すでに世界中の海に存在するマイクロプラスチックが海洋生態系に取り込まれ、日本人が大好きな魚介類、さらにボトル入り飲料水や食塩などにも含まれている可能性が指摘されています。